ブログ

- ホーム

- お知らせ・お役立ち情報

- ブログ

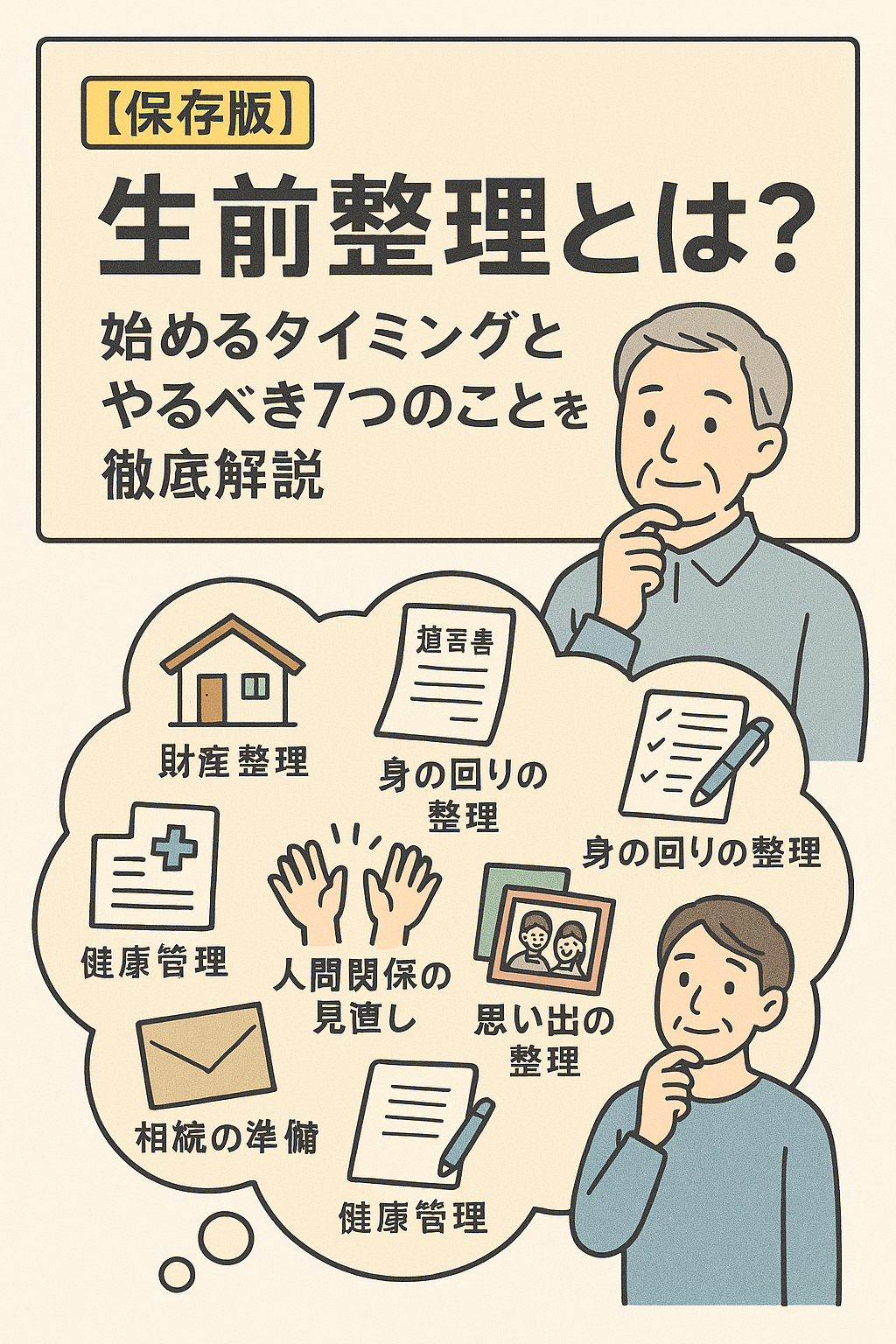

- 【保存版】生前整理とは?始めるタイミングとやるべき7つのことを徹底解説

【保存版】生前整理とは?始めるタイミングとやるべき7つのことを徹底解説

「生前整理」と聞くと、「もう終活?」と少しネガティブに捉えてしまう方も多いかもしれません。

ですが本来、生前整理とは今後の人生をより豊かに、安心して生きるための準備。

元気なうちに身の回りを整理し、財産や意思を明確にしておくことで、家族にも自分にもメリットがある前向きな行動なのです。

この記事では、以下のような疑問に答えながら、生前整理の進め方をわかりやすく解説します。

-

生前整理って何をすること?

-

いつから始めればいいの?

-

どんなメリットがあるの?

-

何から手をつければいい?

生前整理とは?

生前整理とは、自分が元気なうちに、モノ・財産・情報・人間関係・意思などを整理することです。

遺品整理のように「死後の片づけ」ではなく、**生きているうちに行う“人生の棚卸し”**と捉えるのがポイントです。

生前整理を始めるメリット

① 家族の負担を減らせる

自分の死後、遺品整理や相続で家族が困ることが多々あります。あらかじめ整理しておくことで、精神的・時間的な負担を大きく減らせます。

② 自分の希望をきちんと伝えられる

介護・医療・葬儀・相続など、自分の希望を明文化しておくことで、「こんなはずじゃなかった」を防ぐことができます。

③ 無駄を省いて暮らしが快適になる

家の中の物が減れば、掃除も簡単に。転倒事故の予防や片付けストレスの軽減にもつながります。

④ 財産の把握ができ、相続対策にもなる

通帳・保険・不動産・借金などの財産を整理することで、相続トラブルの回避や節税対策にも有効です。

⑤ 自分らしく生き直すきっかけになる

写真や手紙、思い出の品を整理する中で、「これからどう生きたいか」を見つめ直す人も多くいます。

生前整理はいつから始めるべき?

結論から言うと、早すぎることはありません。

以下に該当する方は、今すぐ始めるのがおすすめです。

-

子どもが独立し、家に物が多くなってきた

-

定年退職が近い、またはしたばかり

-

病気や入院をきっかけに「もしも」のことを考えるようになった

-

実家の片づけが大変だった経験がある

一般的には50代〜60代が最適なタイミングといわれています。

生前整理のやること7ステップ

ここからは、実際に生前整理を始めるための7つのステップをご紹介します。

ステップ1:家の中の物を分類・処分する

・衣類、書類、家電、本、趣味の物などカテゴリごとに整理

・「使っていない物」「二重になっている物」は思い切って処分

✅ ポイント:誰かに譲れるものはリユースや寄付も検討!

ステップ2:重要書類をまとめて保管する

・保険証券、年金手帳、通帳、権利書などを一つの場所に集約

・保管場所は家族にも伝えておく

ステップ3:財産リストを作る

・預金口座、株式、保険、不動産、借金などを一覧に

・ネット銀行や電子マネーも忘れず記録

ステップ4:エンディングノートを活用する

・介護や延命治療の希望、葬儀・お墓の希望

・ペットのこと、親しい人へのメッセージなども書ける

✅ ポイント:法的効力はないが、意思表示のツールとして有効です。

ステップ5:デジタル情報を整理する

・SNSアカウント、クラウドデータ、スマホのロック解除情報

・デジタル遺品も家族が困らないよう対策を

ステップ6:人間関係の見直し

・長年連絡を取っていない人との関係整理

・感謝を伝えたい人には早めにコンタクトを

ステップ7:家族と話し合う

・整理した情報を家族に共有

・相続や介護の希望など、率直に話せる場をつくる

よくある質問(FAQ)

Q. 生前整理と遺言書はどう違う?

A. 生前整理は“全体的な整理”、遺言書は“法的な財産分配の指示”です。どちらも併用するとより安心です。

Q. エンディングノートはどこで手に入る?

A. 書店や100円ショップ、自治体などでも入手可能。最近は無料のPDFテンプレートも人気です。

まとめ:生前整理は「これから」を大切にする準備

生前整理は、単なる片づけではありません。

**“今を大切にしながら、未来と家族を守るための思いやりの行動”**です。

「まだ早い」と思っていても、いざ始めてみると気持ちがスッキリしたという声が多く聞かれます。

あなたも今日から、「モノ・コト・ココロ」の整理を始めてみませんか?