ブログ

- ホーム

- お知らせ・お役立ち情報

- ブログ

- 【実家の片づけ】親が元気なうちにできる3つの工夫|トラブルを防ぎ、家族円満を叶える秘訣

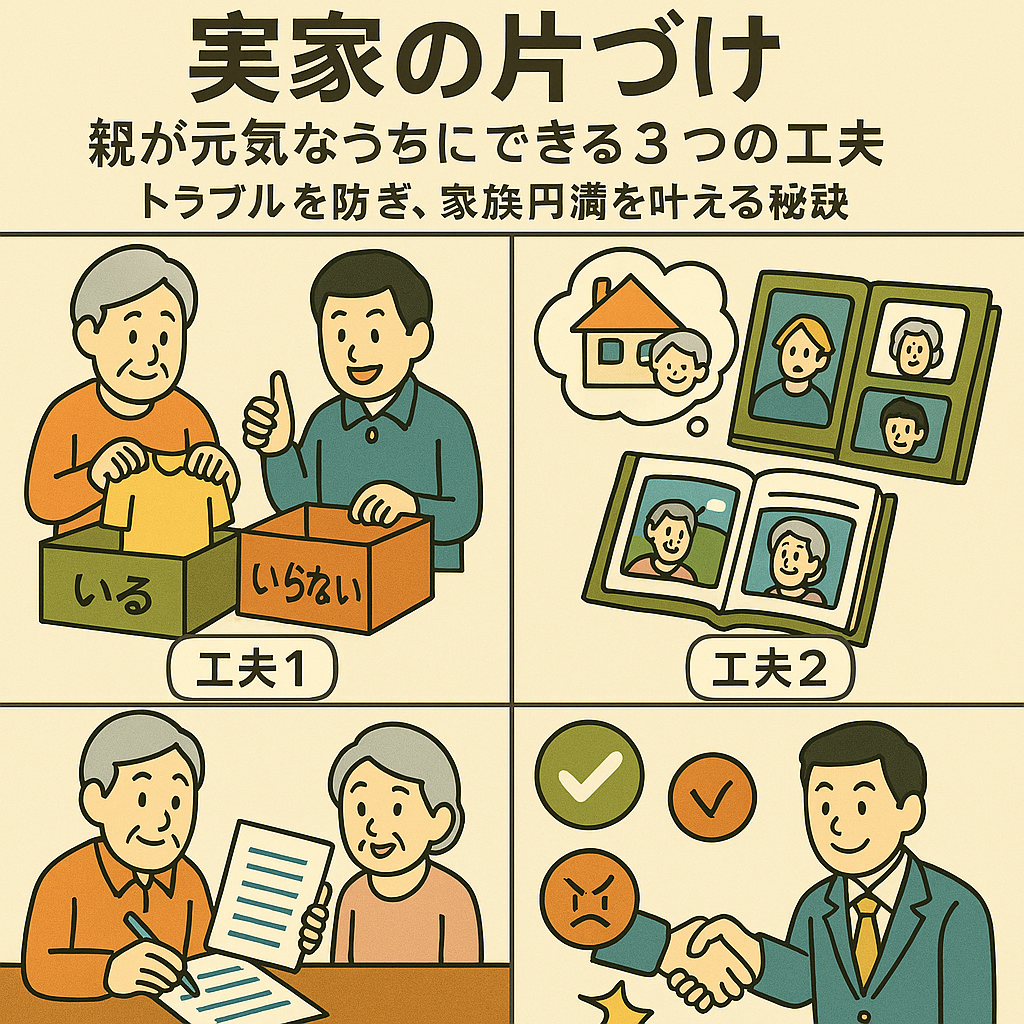

【実家の片づけ】親が元気なうちにできる3つの工夫|トラブルを防ぎ、家族円満を叶える秘訣

はじめに:「親が元気なうちに」は片づけのチャンス

実家の片づけというと、「親が亡くなってから考えること」と思っていませんか?

しかし実際は、親が元気なうちこそ、スムーズに・前向きに取り組める絶好のタイミングです。

とはいえ、「親が嫌がるのでは?」「物が多すぎて手がつけられない」と悩む方も多いはず。

この記事では、親子で協力して進めるための「3つの工夫」をご紹介します。

工夫①:「片づけ=思い出を大切にすること」と捉える

親世代にとって、物は単なる所有物ではなく「思い出」そのもの。

突然「捨てよう」「断捨離しよう」と言っても、反発されることがあります。

そこで大切なのは、**「物の処分」ではなく「思い出を見直す時間」**と捉えてもらうことです。

具体的な進め方:

-

アルバムや古い手紙を一緒に見ながら、「これはどうしたい?」と優しく聞く

-

「お母さんが若いころこれを着てたの、覚えてる?」と会話のきっかけにする

-

「子や孫に残しておきたい物はある?」と“未来”を意識させる質問をする

こうした対話を重ねることで、親も自然と「物を減らすこと」に前向きになれます。

工夫②:「小さなエリア」から始めて成功体験をつくる

実家の片づけは広範囲にわたるため、全体を見ると圧倒されがち。

一度にすべてを片づけようとせず、「スモールスタート」で成功体験を積むことが重要です。

具体的な始め方:

-

まずは「引き出し1つ」「衣類の一部」「使っていない食器棚」などから始める

-

1〜2時間で終わる小さな範囲を区切る

-

Before / Afterの写真を残して達成感を共有する

これにより、親にも「できた」「スッキリした」という実感が生まれ、継続のモチベーションにつながります。

工夫③:「将来の負担軽減」という目的を共有する

実家の片づけを通じて最も重要なのは、「なぜ今片づけるのか」を親と共有することです。

特に、親が高齢になった時や亡くなった後に子どもが困らないようにするためという“目的”を明確に伝えましょう。

よくある困りごと:

-

どこに何があるか分からず、重要書類が探せない

-

家が物であふれ、事故や火災のリスクが高まる

-

相続の時に「何が財産か」が不明で、兄弟間でトラブルになる

こういった事例を具体的に伝えると、親も「自分が元気なうちに整理しておく方がいい」と納得しやすくなります。

✅ ポイント:

伝えるときは責めるような言い方ではなく、

「私も助かるし、○○(孫)にも迷惑かけたくないから少しずつやっていこう」

など、“感謝”や“協力”の姿勢で話すことが大切です。

片づけを楽しくするコツ

-

思い出話を聞きながら写真をデジタル化する

→親の記録を残しながら、アルバムのスペースを節約できます。 -

使わない物を「譲る」「売る」体験をしてもらう

→フリマアプリや寄付など、物が誰かの役に立つと実感できます。 -

イベントとして一緒に取り組む

→「片づけDay」「整理整頓祭」など、明るく名前をつけて遊び心を加えると、楽しい時間になります。

よくある質問(FAQ)

Q. 実家の片づけはいつから始めるのが良い?

A. 親が元気で、判断能力がしっかりしているうちがベストです。60代〜70代で始められる方が多いです。

Q. プロに頼むべきタイミングは?

A. 物が多すぎて進まない、遠方に住んでいて手伝えない場合は、遺品整理業者・生前整理アドバイザーなどの専門家に相談するとよいでしょう。

Q. 親がまったく協力的でない場合は?

A. まずは信頼関係を築き、時間をかけて理解を得ることが大切です。「○○だけでも」と小さな提案から始めましょう。

まとめ:実家の片づけは、未来の安心への贈り物

実家の片づけは単なる「物の整理」ではなく、

家族の思い出を大切にし、未来の安心をつくる作業です。

親が元気なうちだからこそ、笑い合いながら進めることができます。

後回しにして後悔する前に、今こそ一歩踏み出してみてはいかがでしょうか?